コロナや、関税、予期し得ない変化が常態化している時代。どのように生き抜いていけばよいのだろうか?失われた30年といわれる日本。それを片目に成長を繰り返す海外企業。どこに差があり、我々はどのように生きていけばよいのだろうか?今回は様々なリーダーシップ論が世の中にありますが、今の時代に合ったリーダーシップとは何かをまとめました。

不確実な世の中で生きる企業

不確実な世の中で良く伸びていくために必要な要素は次の2点

1.Stability(経営の安定性)

2.Innovation(イノベーション)

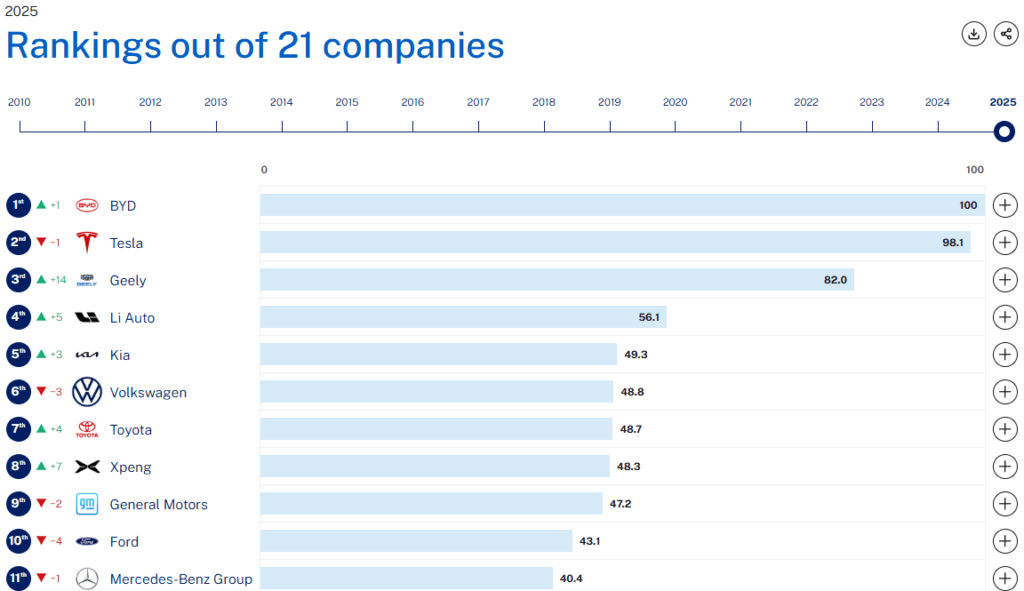

それでは2025年現在の、日本企業と世界の企業を比較してみましょう。今回はわかりやすい自動車産業で。

テスラを抜いてBYDが1位。トヨタは7位という結果。

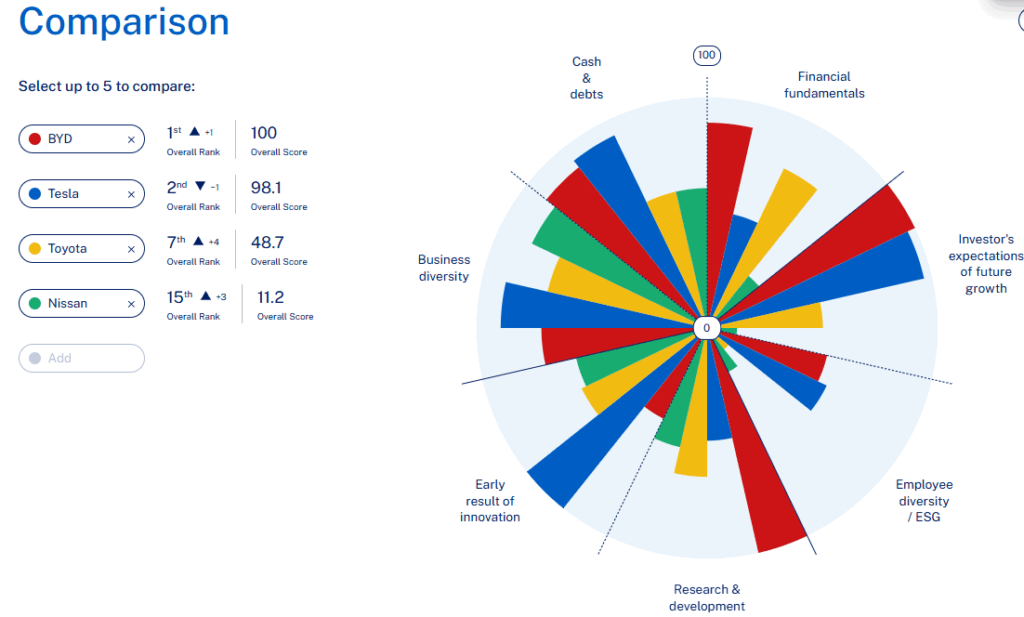

それではトヨタとBYDにどのような差があるかを見ていきます。下のグラフは

1.Stability(経営の安定性)を示すビジネス多様性、財務基盤、投資家からの信頼の領域で、トヨタがダントツに負けているのは、「投資家からの信頼、将来の成長」

2.Innovation(イノベーション)を示すダイバーシティ、R&D、早期結果の創出 という領域では、「ダイバーシティ」がダントツにトヨタが負けている事がわかります

これはトヨタに限った事ではなく、日本企業全般に言える事。

このStabilityとInnovationは、予測し得ない変化が起こっても、それに伴う業績へのダメージを速やかに解決し、対応する力であり、今の企業にはそれらが必要です。

このStability、Innovationの能力を企業として成長させ、アジャイルに物事を判断し、時代の変化に合わせ、新たなプロセス、新たなビジネスを継続的に作り出す企業。それこそが、不確実な中で生き延びていく企業です。

Innovation

先に示したStabilityとInnovationで、では難しいのはどちらでしょう?企業の規模にもよりますが、日本の大企業で考えた場合、既存事業で忙しく、Innovationを起こすことが難しいのではないでしょうか?その為、日本からのイノベーションが30年なく、「失われた30年」言われています。

それではなぜ、日本企業からイノベーションが起こせないのか?

それは、「プラン、アナリシス、コンプライアンス」がオーバーであり、PDCAがPdCaになっている事が原因です。

行動が軽視され、本質をつかんでやり抜く「野性味」がそがれてしまった。

そこに原因があります。

有名なAMDのCEO、Lisa Suの話があります。

Bets and Choices

これを実践して成功を収めた人物。

AMDというと、CPUにかかわる企業という事は、この記事をご覧になっている皆様はわかると思いますが、どちらかというと、Intelの方が有名です。しかし、現在の状況を見てみましょう。

・AMDは、成長を続けているのに対し、Intelは経営資源が分散し、競争力失墜。

なにが起きたのか?

そこに「戦略」という言葉が出てきます。

戦略とは何かを考えてみましょう。

計画を立てること?

違います。よく企業で行われている事業計画。これは戦略でしょうか?

多くの企業が実施している事業計画は戦略ではありません。

戦略に必要な事

・Bets and Choices

そう、戦略とは、何かをして、何かをやめること。

AMDは高性能プロセッサに賭け、そこに投資した。Intelは選択ができず、経営資源が分散し、失墜。

Not knowing for sure is not bad management. It is great leadership

という言葉があります。

すべてを知っているマネージャが優れている時代は過ぎています。不確実な世の中、先のことは誰もわかりません。その中でマネージャは時代を見ながら選択し、野性味を出して実行する、それが今求められているリーダーシップです。

知的創造

Stability、Innovation、Bets and Choices、これらが重要である。といった場合に、次は「どうやって?」という疑問が出てくるのではないでしょうか?

事業を賭け事のようの実行するのは、ギャンブルになってしまい、戦略とは言えません。戦略とは知的創造であり、共感がなければ誰もついてきません。

どのようなプロセスで知的創造をするのか?

どのように共感を得るのか?

そこを書いていきたいと思います。

知識には2つの知識があります。

・暗黙知

・形式知

暗黙知とは、その人だけが知っている、知識、ノウハウ、思い、熱意それらに当たります。

形式知とは、一般化された知識。例えば会社のスローガンであったり、作業手順書だったり。

ここで重要な事は、多くの会社では、暗黙知が多く、形式知化されてない事が多い。という事

共感を得るには、暗黙知から形式知に転換しないと、多くの人との共有が難しい。

という事です。

ビジネスのおける知識とは、新技術、新規ビジネスモデル、新規の業務オペレーションなどです。

そして、あらゆる知識は暗黙知として生まれます。

他者の悩み、課題への共感。それが知識創造の原点となり、暗黙知から形式知に転換し、組織の知識は創造される

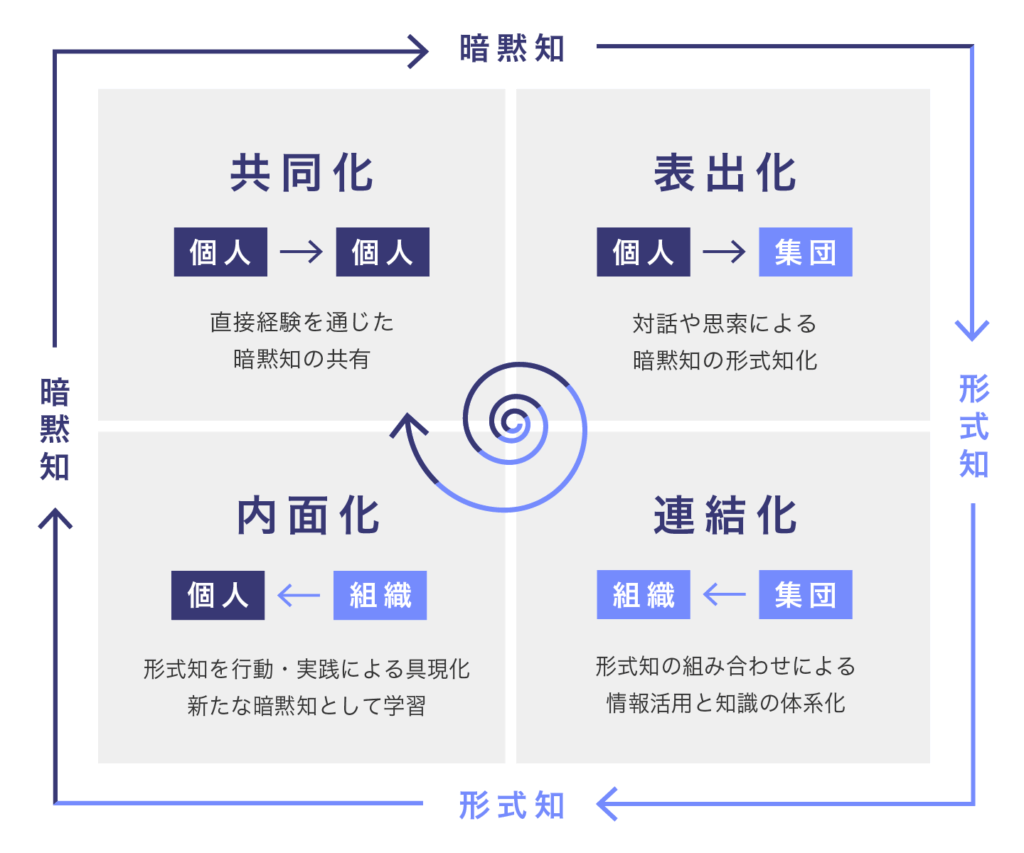

有名なSECIモデル。

経験の共感(共同化)→自分の思いを言葉に(表出化)→アイデアの連結(連結化)→実行、振り返り(内面化)

これらプロセスにより知的創造をしていきます。

アイデアの種といわれる、各個人が得た暗黙知。何かを生み出す為には、使ってもらうカスタマーのニーズがよく必要といわれますが、ニーズではありません。そのカスタマーの悩み、苦しみ、改善したいところ、そこにメスを入れる必要があります。

それはカスタマーニーズではなく、カスタマーペインです。

ここでいう顧客とは講義な意味で、自分のサービスを使ってくれる人すべてを指します。システムをつくる場合はそのユーザ、自動車を作る場合は、運転手。例えばレポートを作成する場合は、その報告をする先の相手。

私たちが何かを作るとき、それは、ビジネスであれば必ず相手がいます。その相手の悩み、苦しみ、改善したいところ。それがカスタマーペインです。

そして、各個人が得た暗黙知、形式知に変換。

どうやって暗黙知を引き出すか?とある企業が定めたブレインストーミングで定めた1つのルール。

出来そうでなかなかできない、これらのルール。

1.人の話を最後まで聴く

2.トピックから脱線しない

3.突拍子もないアイデアを歓迎する

4.否定しない

5.他社のアイデアへ乗っかる

暗黙知から形式知へ、そしてアイデアの連鎖。現場で知識を生み出す。オフィスの中だけにいては、イノベーションは実現し得ない。

新規事業

事業には2つの進む方向性があります。

・どこで戦うか?

・どうやって勝つか?

どこで戦うか?とは事業領域の事を示し、どうやって戦うか?とは会社の強みの事を指します。

そして定義される領域は次の4領域。

1.既存分野、既存技術

2.既存分野、新技術

3.新規分野、既存技術

4.新規分野、新技術

新規事業とは、1から2,3へ進み、4へ到達する事。

ここで、2,3、4へ進み為に大きな障壁を考えなければいけません。

・技術的障害

・政治的障害

・文化的障害

仕事のやり方を変えることを好まないが故に生じる抵抗を、技術的障害

イノベーションにより、自分の力が弱体化する事を恐れて起こる、政治的障害

過去の経験、慣習の為に起こる抵抗、文化的障害

これらの障害を誰もが感じが事があるのではないでしょうか?

そして、これらの障害の為に、新しい事をあきらめた経験があるのではないでしょうか?

これらの抵抗を乗り越えるために必要な事。

・マネジメントからのサポート

・小さな勝利の繰り返し

・適切な人材の選択

やはり、事業を進めるには、マネジメントからのサポートが必要です。そこの共感を得られなければその先へは進めません。そして、その事業やアイデアを認めてもらうためには、はじめからストレッチな目標を立てるより、小さな目標を繰り返しクリアし、認めてもらうプロセスが重要。

そして最後は、人材。人によって、向き不向きは必ずあります。立ち上げ時に必要な人材、立ち上がったビジネスを継続的に発展させるために必要な人材。それぞれ配置する事。

これらを実施していくことで、各バリアは緩和していくことでしょう。

リーダーシップとは

リーダーシップとは、何でしょうか?

上に立つ人?

偉業を行う人?

特殊能力を持つ人?

どれも違います。

リーダーシップとは、自分らしさを追求する事。

自分らしさ、首尾一貫性、他社・全体善を忘れず、その時々の局面で、全体善と自組織の指名に伴う判断ができる

事を言います。

それには6つの能力が必要と言われています。

1.善を判断できる

2.現実を直視する

3.場を作る

4.本質を語る

5.政治力を行使する

6.他社を育てる

要約すると、良いものをよいと判断でき、現在の状況を正しく判断。コミュニケーションできる雰囲気、人間関係が作れ、その場の中で、正しい事を語り、時には上司の支援を受け、後輩を育てる

どうでしょうか?正しいことを当たり前に実施し、他社と共感しながら進める。非常の当たり前のことです。それを率先してするか、しないか。

リーダーとは自分らしさを発揮するところから始まるもの。それどころか、リーダーのあり方を突き詰める事は、仕事のみならず、「自分らしい生き方」を追求する事につながっている。もしも自分らしさをを大切にしたいのであれば、リーダーになるべき理由に違いない。

自分らしく行動する事で周囲にいい影響を与え、社会をいい方向に導く原動力になる。そんなリーダーとしての生き方を選択肢にするのもよいと思う。

コメント